石川県の先端へ足をのばす

能登半島も北の方、奥能登にある、湯宿さか本。珠洲市の林の中を抜けると、一軒宿がぽつんと佇んでいます。その入り口には、涼しげな色合いの暖簾がかけられています。テレビも電話もない、主人云く「なんにもない宿」には、一体どんな世界が待っているのでしょうか。

引き戸の向こう側には

引き戸をガラガラと開けると、ほの暗い土間の片隅に、鮮やかなピンクのつつじが生けられているのが目に飛び込んできました。これまでの私は、つつじをどこの植え込みにもよくある、ありきたりな花としか見ていませんでしたが、初めて心から美しいと思いました。暗闇から咲いたような、ピンクのつつじ。闇の中にあるからこそ、より鮮やかに浮かびあがる花の姿は、艶かしいという言葉が似合います。

陰翳礼讃の世界への誘い

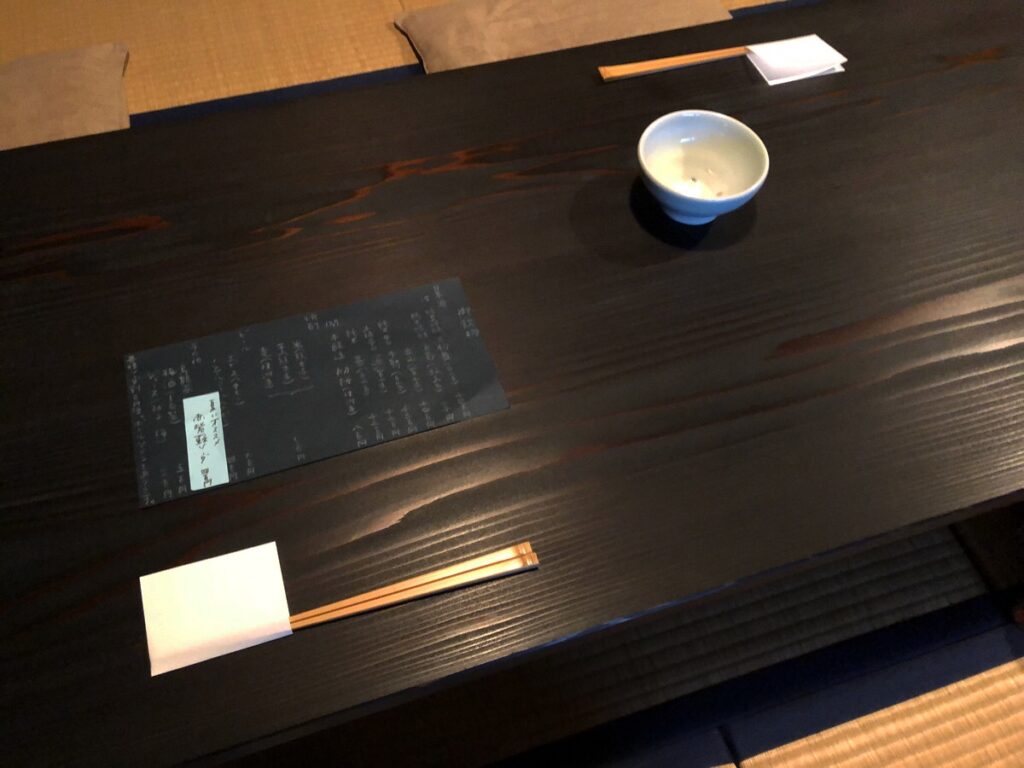

谷崎潤一郎によるエッセイ「陰翳礼讃」では、電灯がまだなかった頃の、今日とは異なる日本人の美の感性が綴られています。その本に、漆器の魅力について書かれていましたが、いまひとつその美しさを理解できずに引っかかっていました。宿に着いたその夜、ほの暗い室内に料理が運ばれてきました。蕎麦のつけ汁を入れた赤い漆器が、深みのある木肌の机に置かれました。これか、谷崎潤一郎が唱えていた漆器の美しさとは…。あまりの美しさに息を飲みました。

日本の美は闇と光の綾にあり

“蝋燭の灯ではあまり暗すぎると仰っしゃるお客様が多いものでござりますから、拠んどころなくこう云う風に致しましたが、やはり昔のまゝの方がよいと仰っしゃるお方には、燭台を持って参りますと云う。で、折角それを楽しみにして来たのであるから、燭台に替えて貰ったが、その時私が感じたのは、日本の漆器の美しさは、そう云うぼんやりした薄明りの中に置いてこそ、始めてほんとうに発揮されると云うことであった。”

“漆器と云うと、野暮くさい、雅味のないものにされてしまっているが、それは一つには、採光や照明の設備がもたらした「明るさ」のせいではないであろうか。事実、「闇」を条件に入れなければ漆器の美しさは考えられないと云っていい。”

谷崎潤一郎『陰翳礼讃』(パイインターナショナル、2018)

漆器が生まれたのは、蝋燭で辺りを明るくしていた時代です。暗がりからぼうっと浮き上がるのが漆器の魅力。闇を計算に入れ、必然的に生まれた色合いなのだろうと思います。日本の美とは、闇と光の陰翳の綾にあり、単体で美しいというよりは、周囲との関係性の中で美しさが決まるということでしょう。「湯宿さか本」は、日本の美意識を身を持って教えてくれました。

離れでの時間を愉しむ

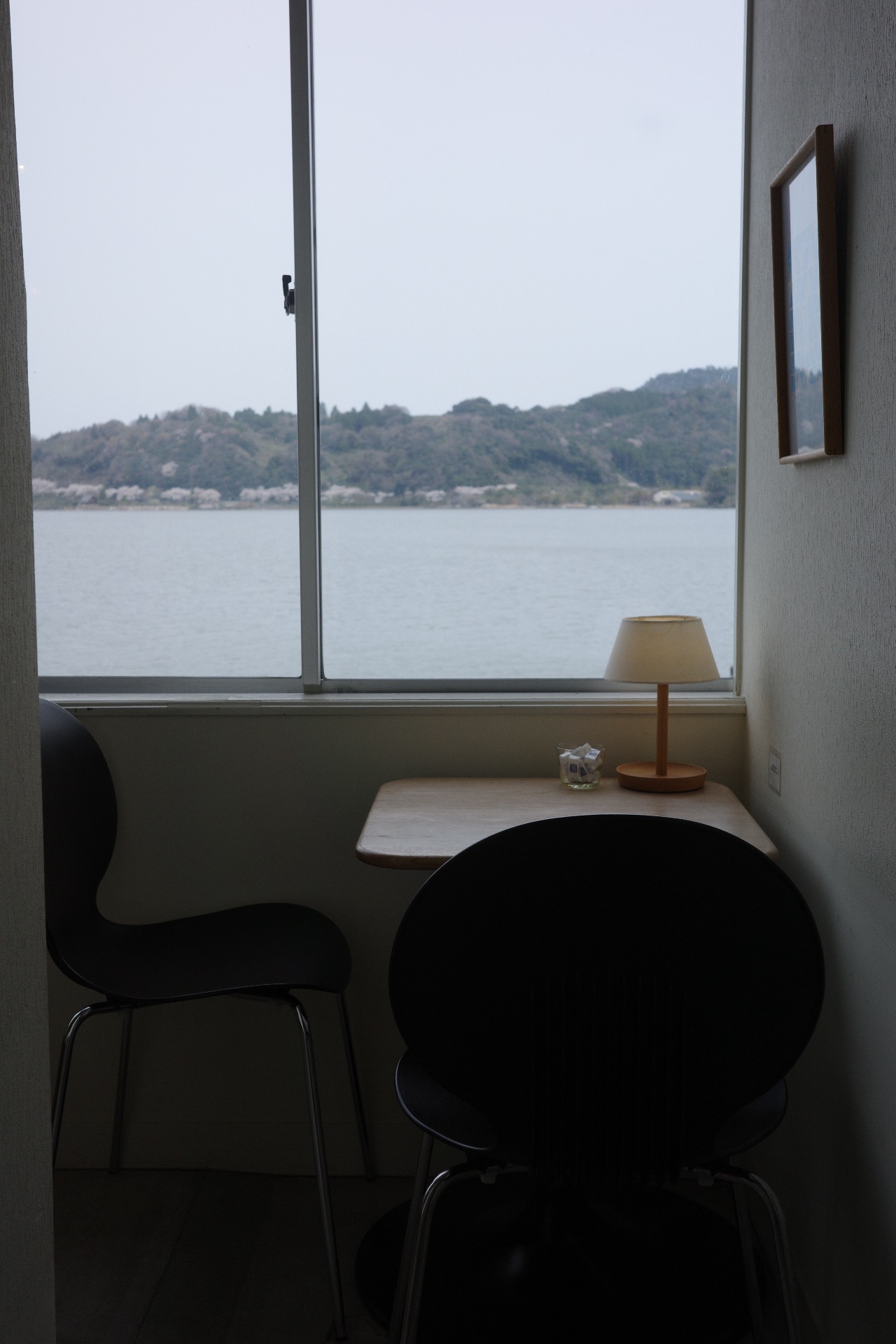

母屋から少し歩いたところに、チェックイン前後に利用できる離れがあります。前方の大きなガラス窓は、池と林の全貌を映しています。母屋に比べ、モダンな雰囲気が漂うこちらには、レコードや本、コーヒーやお茶菓子などが用意されています。椅子に座りながら、ゆっくりと流れる時間を愉しめる景観と道具が揃っています。

静かなる流儀を感じる宿

サイトには、「いたらない、つくせない宿」と書かれており、アメニティは最小限、サービスも控えめです。お風呂・トイレも共同です。ですが、この宿にしかない美意識、静かなる流儀を感じます。すること、しないことがハッキリとしており、することに関しては手を抜かない。そんな心意気を感じます。朝夕の食事が体に染み渡るような優しい味がしますよ。

※2019年5月宿泊時の体験をもとに執筆

湯宿さか本

お部屋は全4部屋。1.2月はお休みです。

夏のさか本

一度好きになってしまうと、また訪れたくなる魅力がこの宿にはあると思います。隅々まで掃除が行き届いたミニマルな空間、無為に明るくしないからこそ見えてくる美しさ、シンプルで優しい味の料理…ラグジュアリーな宿は無数にあれど「本当の贅沢」を教えてくれる宿はそうありません。前回来訪時は春だったので違う季節に行ってみたいと思い、夏のさか本を訪れました。

夏仕様のお部屋

子どもがいるので前回と同じ、一番広く、階段がない部屋での宿泊でした。春はまだ肌寒く、囲炉裏がありましたが、夏は畳で蓋をされていていました。また、以前はツヤツヤとした赤と茶色の間のような色の重厚な机でしたが、今回は軽くて動かしやすい木の机になっていました。布団は涼しげな水色のカバーがかけてあり、その光景だけでも清らかな気持ちに。部屋には、バルミューダの扇風機が置かれていましたが、風はひんやりと涼しく、明け方は長袖を着ていても肌寒いくらいでした。季節によって、机まで使い分けられているのには驚きました。

やさしく、的を得たりな料理

さか本の料理は、優しく、おごらず、普段食べている食材のこんな食べ方があるの!?という驚きに溢れています。ひとつずつ部屋に料理が運ばれてくるのですが、料理と器の取り合わせに毎回うっとりとします。「田舎料理、されど野暮には走らない」さか本さんの気概を感じます。透明な葛切りは朱色の漆のお皿で鮮やかに、ほんのり桜色のお寿司には黒いお皿でコントラストを、といったようにその魅力をあげればきりがありません。朝ごはんは8時頃から始まります。さか本の朝ごはんを象徴する、かりっとじゅわっとした自家製のがんもどきには度肝を抜かれました。熱々、揚げたてで体が喜ぶ美味しさです。こんながんもどきを出してくれる人があれば、それは魅力的だなと思います。

やはり格別、離れでの時間

コーヒー、お茶、お茶菓子などが用意された離れは、チェックイン後の小休憩に、朝ごはん後の散歩がてらにと、宿泊の中にリズムをつけることができます。母屋とは異なるモダンな仕様も楽しく、さか本の宿泊には飽きることがありません。次は冬に訪れてみたい。そう思った帰り道でした。

※2022年8月宿泊時の体験をもとに執筆